Syukur adalah kata yang paling sering saya ucapkan. Setiap kali ada yang bertanya tentang kesuksesan atau keberhasilan saya, jawaban yang selalu saya sisipkan adalah syukur. Sejak lama, saya menanamkan pada diri sendiri untuk selalu bersyukur dan mengucap alhamdulillah dalam kondisi apa pun.

Di usia 30 tahun ini, dalam sehari saya bisa bertemu dengan 3–5 orang baru, baik tamu yang datang untuk bersilaturahmi maupun pembeli karpet. Artinya, dalam satu bulan, saya berjumpa dengan setidaknya 100 orang baru. Saya termasuk orang yang mudah berbicara dan bercerita kepada siapa pun, sehingga akhirnya mereka pun sering membalas dengan berbagi kisah hidup mereka.

Tidak jarang saya mendengar cerita tentang ujian, cobaan, dan masalah yang sedang mereka hadapi. Menurut pengamatan saya, inti dari sebagian besar masalah itu adalah kurangnya rasa syukur. Dengan memperbanyak syukur dan menerima semua ujian dari Allah, setidaknya beban hidup bisa terasa lebih ringan.

Bersyukur sejatinya berarti menyadari dari mana kita memulai. Seorang pengusaha, misalnya, seharusnya mengingat kembali berapa omzet pertamanya saat merintis usaha, serta bagaimana perjuangannya di awal. Begitu pula seorang pegawai, hendaknya mengingat berapa gaji pertamanya saat mulai bekerja.

Sering kali, orang sudah naik mobil mewah tetapi tidak merasakan kenikmatan; punya rumah besar tapi masih merasa kurang nyaman. Itu pertanda ada yang salah—yaitu kurang bersyukur.

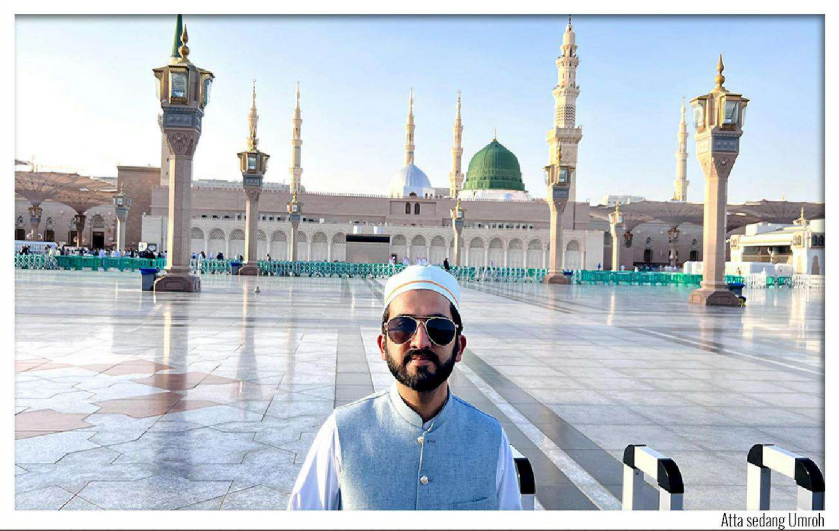

Syukur juga tercermin dari cara kita menggunakan rezeki. Tidak menghamburkan, tidak berlebihan, dan tidak membiarkan rezeki terbuang sia-sia adalah wujud nyata dari syukur. Menggunakan rezeki untuk hal yang bermanfaat, seperti memilih berumrah atau berhaji ke tanah suci dibanding sekadar berplesir ke luar negeri, juga merupakan bentuk syukur.

Dengan memperbanyak syukur, hidup akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang. Allah SWT pun mencintai hamba-Nya yang pandai bersyukur, dan janji-Nya jelas: dengan syukur, nikmat dan rezeki akan ditambah lagi.